La comunidad indígena de Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, ha sido escenario de desplazamientos forzados, violencia y tala ilegal que transformaron por completo la vida de sus habitantes, quienes hoy buscan dejar constancia de su historia a través de mapas que muestran cómo era su territorio antes y después del conflicto por el territorio y el crimen organizado.

La comunidad se enclava en el llamado Triángulo Dorado, donde convergen la sierra entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde la violencia los ha expulsado y no tienen la posibilidad de regresar, pero conservan la memoria de su pueblo a través de la creación de mapas.

Han sido obligados a abandonar su territorio, sus casas, el ganado y todas sus pertenencias. Salieron huyendo luego de que asesinaron a sus parientes, amigos y conocidos. Hoy viven en la ciudad, donde enfrentan nuevos retos: adaptarse a una vida distinta mientras sus usos y costumbres se desdibujan poco a poco.

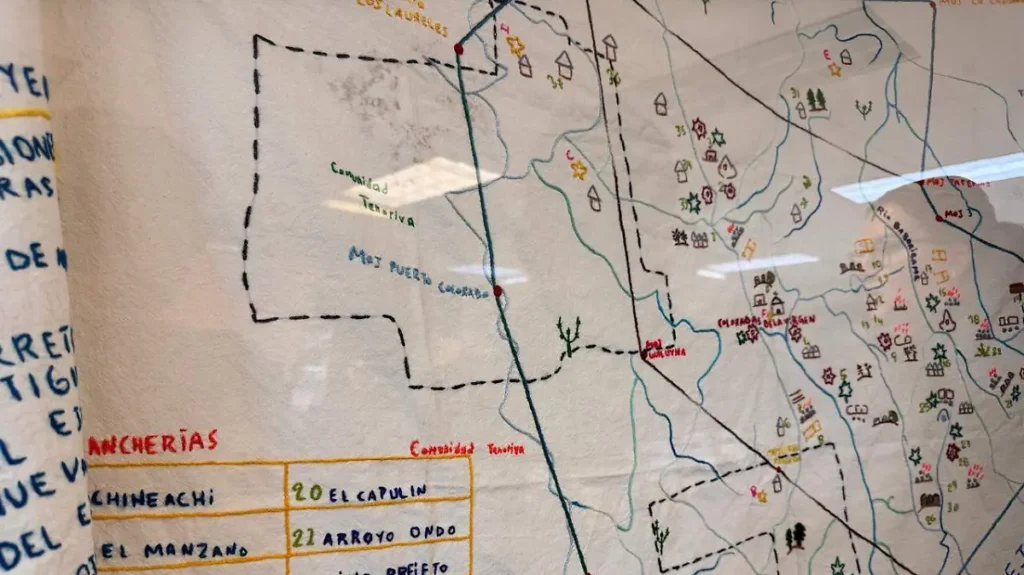

El proyecto de la comunidad “Memorias del Desplazamiento” consta de cuatro mapas que se trabajaron de 2021 a 2024, donde logran plasmar la vida en paz que tenían y la vida marcada por la violencia.

Historia de despojo y asesinatos

La historia de este desplazamiento no es reciente. Sus raíces se remontan a 1953, cuando se emitieron los primeros títulos ejidales que, lejos de traer certeza, desataron conflictos que perduran hasta hoy. Desde las décadas de los sesenta y setenta comenzaron los enfrentamientos y asesinatos en torno a la posesión del territorio. En los años ochenta, la violencia cobró la vida de Julio Baldenegro.

En 1992, cuando se reconoció a tres familias mestizas que nunca habían vivido en la comunidad, la tensión volvió a crecer. A partir del año 2000, estas familias promovieron asambleas para delimitar el territorio, lo que fortaleció la resistencia indígena. Sin embargo, el costo ha sido alto.

Entre 2016 y 2018, la violencia arrebató la vida a varios defensores del territorio: Víctor Carrillo, Isidro Baldenegro, Juana Villa, Guadalupe Carrillo, Antonia Cruz y Julián Carrillo, este último, presidente de bienes comunales y una de las voces más visibles en la defensa del bosque.

A su muerte siguieron más desapariciones y asesinatos. Las listas parecen no tener fin. Las comunidades indígenas no solo perdieron sus bosques y tierras, también sus derechos. A pesar del dolor, continúan exigiendo justicia y la garantía de poder vivir en paz.

Hoy, el retorno a su territorio parece una posibilidad mínima. La realidad que enfrentan refleja el abandono institucional y la falta de protección a los pueblos originarios, quienes, a pesar del despojo, mantienen viva la esperanza de que algún día podrán volver a su hogar.

Cuentan la historia de quienes vivían en la comunidad y su bosque

Los mapas están creados en lienzos blancos que han tomado forma con hilos de colores, han trazado los arroyos, los caminos, el bosque, la vida en su comunidad, ahora desplazada. Los mapas dan cuenta de todo lo que el crimen organizado les arrebató y las heridas que dejó toda la violencia que siguen viviendo.

En cada mapa trazan la llegada de hombres armados, la construcción de pistas aéreas clandestinas, las concesiones mineras, casas incendiadas, defensores asesinados y todo el caos, la devastación y la tristeza que dejó la violencia sobre su pueblo.

De acuerdo con los testimonios de pobladores desplazados, el primer mapa elaborado representa el tiempo en que la comunidad vivía en paz, sin enfrentamientos ni presencia de grupos armados. En ese periodo, no había tala de madera ni amenazas, y las familias mantenían su modo de vida tradicional, ligado a la tierra y al bosque.

El segundo mapa, explicaron, muestra el inicio del desplazamiento y de la violencia. Fue cuando comenzaron los asesinatos de las autoridades tradicionales o gobernadores rarámuri, quienes defendían los territorios, los bosques y los derechos comunales frente a la tala ilegal y la invasión de tierras. A partir del 2018, su historia de desplazamiento se agravó tras el asesinato del defensor rarámuri Julián Carrillo Martínez.

Los habitantes relataron que, tras estos hechos, muchas familias tuvieron que huir. Las fiestas tradicionales, como las celebraciones de Semana Santa, dejaron de realizarse con la misma participación, y la iglesia y los espacios comunitarios que antes reunían a los pobladores ahora se encuentran abandonados.

“Antes ahí se juntaba mucha gente, hacían las reuniones, corrían la bola, hacían la arihueta, pero ahora ya no se hacen muy bien, porque mucha gente se salió. Ya está muy sola la comunidad”, contó una de las personas desplazadas.

Los habitantes desplazados señalaron que actualmente, el panteón es el único espacio que ha crecido, pues en él descansan varias de las autoridades y compañeros que fueron asesinados. Los mapas, detallaron, permiten recordar los lugares y las fechas en que ocurrieron los hechos, así como la dimensión del abandono.

Su territorio ha sido devastado

En el cuarto mapa se observa el deterioro más reciente: zonas sin árboles, casas quemadas y espacios completamente deshabitados. Los puntos rojos y anaranjados representan los hogares destruidos por el fuego y la violencia, mientras que las áreas vacías muestran los lugares donde ya no hay familias ni escuelas.

“Todo eso es la muestra de cómo quedó nuestra comunidad”, lamentó una de las personas participantes en el ejercicio. Con estos materiales, las familias desplazadas buscan visibilizar lo ocurrido y conservar la memoria de Coloradas de la Virgen, un territorio que alguna vez fue símbolo de vida y ahora refleja la huella del despojo y el olvido.

Los integrantes de la comunidad exigen a las autoridades que atiendan el problema de inseguridad que se vive en esa zona, que cese la impunidad y que generen las condiciones de seguridad para poder volver al territorio.